monografie: le cipree

Anche le cipree più comuni possono riservare al collezionista e allo studioso le più affascinanti sorprese in esemplari atipici o eccezionali, che superano e talvolta mettono in forse gli schemi di rigide ed intolleranti classificazioni tassonomiche.

Luigi Raybaudi Massilia

World Shells #1 1992

MORFOLGIA DI UNA CIPREA

Se si ha l’occasione di osservarla viva in ambiente naturale, una ciprea appare come un animale strisciante, dal tipico aspetto “lumacoide” di gran parte dei Gasteropodi marini dotati di conchiglia, e recante, in posizione dorsale, l’inconfondibile nicchio ovoidale che, quando l’organismo è in attività, può spesso non risultare visibile all’esterno in quanto in parte o completamente avvolto dai lembi del mantello. E il mantello è probabilmente la struttura molle che maggiormente caratterizza le cipree vive: presente in tutte le specie, con spessore, colorazione e sviluppo variabile, consiste di due lobi carnosi appiattiti che si estendono ai lati del corpo del mollusco, fuoriuscendo in corrispondenza dei margini labiale e columellare dell’apertura a fenditura. ‘animale è in grado di controllare attivamente l’estensione di tali lembi, che possono venire del tutto o in parte ritratti all’interno del nicchio, oppure massimamente espansi fino a ripiegarsi sulla porzione dorsale della conchiglia, “inglobandola” e venendo reciprocamente a contatto lungo una porzione assiale mediana del dorso, dove, in virtù delle particolari secrezioni dei margini mantellari, la conchiglia di molte specie reca poi una traccia di colore differente, rettilinea od irregolare, nota come linea dorsale o media dorsale. Tutto il mantello ha un’elevata attività secernente, la sua superficie esterna contiene ghiandole in grado di rilasciare secreti acidi a funzione difensiva, quella interna è responsabile dell’origine di ispessimenti di materiale conchiologico (in forma di callosità o rilievi) e della deposizione di pigmenti secondo pattern a forte controllo genico sulla faccia esterna del dorso della conchiglia, faccia che peraltro protegge da consunzione e colonizzazione ad opera di parassiti ed incrostanti (conservandone la tipica lucentezza), e di cui può riparare piccole fratture, perforazioni o danni da morsi di predatori. La superficie mantellare a contatto con l’acqua libera è dotata di un gran numero di recettori di stimoli chimici, tattili e luminosi, perlopiù addensati su espansioni (nel caso più semplice digitiformi, nel più complesso variamente ramificate) definite papille o papillae. Spesso di aspetto altamente specie-specifico ed elevato valore diagnostico, le papille hanno con ogni probabilità anche un ruolo respiratorio, in quanto aumentano la superficie di scambio gassoso a disposizione del mollusco, e, quando caratterizzate da ricca arborizzazione, possono inoltre assolvere ad una funzione criptica, mimetizzando l’animale con tappeti algali. Dall’apertura della conchiglia in corrispondenza del margine anteriore, protrude anche il sifone, organo molle tubolare deputato a veicolare l’acqua dentro alla cavità branchiale: all’interno del condotto sifonale, in posizione basale, si trova l’osfradio, un insieme di chemiocettori finalizzati al controllo del flusso idrico a funzione respiratoria. Sotto al sifone, tra due tentacoli tattili recanti alla base altrettanti occhi ben sviluppati, è infine localizzata la proboscide, definibile come l’apparato di prensione e manipolazione del cibo; come di norma nei Gasteropodi, ospita la radula, un sistema cordoniforme di infiniti dentelli cornei disposti in fasce (da 50 ad oltre 100), soggetti ad usura e continuo rimpiazzo. Strisciata velocemente ed energicamente sul substrato, la radula ne asporta minuti frammenti che l’animale ingloba in muco ed ingoia; forma e disposizione dei dentelli radulari hanno ovviamente subito una forte pressione adattativa ad opera della dieta, derivandone una specificità che ne fa, oltre alle già menzionate papille, l’altra struttura anatomica a forte valore sistematico.

TASSONOMIA

Tutti gli autori che ne hanno fatto oggetto du studi, a cominciare da Linneo del Sistema Naturae, fino ai più accreditati “contemporanei” (da Burgess del The living Cowries, ai coniugi Schilder del A catalogue of living and fossil cowries a Meyer delle recentissime indagini genetiche) concordano nell’attribuire alle “vere” cipree lo status di famiglia sensu striato (Cypraeidae), cioè di raggruppamento (auspicabilmente monofiletico di specie a forte affinità reciproca, sufficientemente caratterizzato e ben distinguibile, sulla base di caratteri anatomo-morfologici (soprattutto della radula), conchigliari ed eco-etologici, rispetto ad altri gruppi “a colpo d’occhio” simili, quali le famiglie Ovulidae e Triviidae (che nel mondo anglosassone, non a caso, sono dette “al lied cowries”). Per le cipree, dunque, la famiglia è il più ampio dei “contenitori tassonomici”; all’estremo opposto, al livello gerarchicamente più basso, si situa la specie, che è il più naturale dei taxon realmente esistenti (indipendente dalle “architetture” di chi ha costruito l’impianto sistematico) e, secondo l’universalmente accreditata definizione biologia, consiste in un insieme di popolazioni e/o individui che rappresentino al contempo un’unità riproduttiva (siano cioè interfecondi ed in grado di generare prole fertile), un’unità eco-etologica (interagiscano tra loro, con altre specie e con l’ambiente secondo modalità ben definite, come si dice “specifiche”, e tendenzialmente costanti), ed un’unità genetica (ovvero condividano un’elevatissima percentuale del patrimonio genetico, costituendo quindi una sorta di grande “serbatoio di geni” liberamente interscambiabili).

Se nell’ottica più riduttivamente conchiologica del Settecento si sarebbero potute ipotizzare molte centinaia di specie di cipree, l’approccio morfologico-anatomico (e poi comportamentale) degli ultimi due secoli ha circoscritto il numero al di sotto delle 250, e l’attuale analisi genetica (ovunque riconosciuta come l’approccio più oggettivo alla specie) ha riconosciuto l’esistenza e la “bontà” sistematica di oltre 210 specie di Cipreidi.

Al di sotto della famiglia ed al di sopra della specie si collocano categorie tassonomiche maggiormente soggette ad oscillazioni a seconda degli autori e delle tendenze (ci sono i fautori del lumping, cioè dell’accoppiamento, e quelli dello splitting, ossia della divisione in sottounità…): anche per i Cipreidi, come per molte altre famiglie di Molluschi, è stata proposta la divisione in sottofamiglie (connotate dal suffisso –inae) o in tribù (suffisso –iui), ad indicare l’esistenza di gruppi ancor più rigorosamente monofiletici di specie caratterizzate da affinità e parentele particolarmente strette ed evidenti.

Inoltre, le varie specie sono alternativamente state ricondotte ad unico genere (Cypraea) da chi, come Burges intendeva evidentemente enfatizzare la grossa uniformità ed unitarietà di fondo di tutte le cipree, oppure ascritte a diversi generi (oltre 40, sia dai coniugi Schilder che da Lorenz e Hubert) da coloro i quali individuano, tra ulteriori sottogruppi di specie, comunioni di percorsi filogenetici recenti e relazioni parentali ancor più stringenti (che nel caso dell’appartenenza allo stesso genere ammetterebbero anche l’eventualità di dare origine ad ibridi sterili). Nell’ambito di una stessa specie sono state infine molte volte individuate delle “sottounità”, caratterizzate, al loro interno, da un’ancor maggiore costanza e consistenza di aspetto: in alcuni casi si è trattato di segmenti o popolazioni realmente accomunate da caratteristiche a forte supporto genetico che le distinguono dalla popolazione “tipica”, e spazialmente definite da fenomeni di isolamento geografico o separazione di nicchia ecologica, ed in questo caso si ha a che fare con “vere” sottospecie, che lo screening genetico di solito conferma e possono rappresentare il preludio a nuove specie future.

In altri, numerosi contesti si è in presenza di morfotipi, ovvero di insiemi di individui con caratteri spesso realmente simili, ma poco o per nulla supportate geneticamente, in genere semplice conseguenza di condizionanti ambientali quali la dieta (che può indurre differenze nella colorazione o nella taglia) o la maggiore o minore asprezza o dinamicità degli ambienti frequentati (che possono influenzare la struttura o lo spessore dei nicchi); i morfotipi vanno considerati come forme o varietà, cioè espressioni di variabilità di tipo piuttosto aleatorio, spesso incostante, ed un approccio scientifico nega loro qualsiasi significato o valenza tassonomica.

Nel collezionismo e sul mercato degli esemplari si è assistito ad un loro grosso “successo” ed all’uso smodato di una nomenclatura trinomia in cui al nome scientifico della specie veniva affiancato quello della forma o varietà, elevandolo più o meno consapevolmente e intenzionalmente ad una dignità simil-sottospecifica: senza dubbio rispondenti ed efficaci al fine di indicare sinteticamente tipologie di esemplari, queste soluzioni nomenclaturali vanno comunque considerate per quello che sono, ovvero convenzioni per intendersi, irrilevanti a livello sistematico. Le specie presenti in questa guida (e le relative relazioni) si allineano fondamentalmente con quella che è la più recente “griglia sistematica” proposta e rivista da Meyer nei suoi lavori del 2003 e 2004, risultanti da analisi genetiche condotte comparando le sequenze di due geni del DNA mitocondriale tipicamente oggetto di studi di sistematica molecolare. Meyer ha sottoposto ad indagine materiali biologici provenienti da oltre il 90% delle specie “classicamente” riconosciute e presenti nelle precedenti trattazioni su base anatomo-morfologica, ricavando quasi 300 unità tassonomiche operative, OTU o operational taxonomic units, corrispondenti a gruppi di individui fortemente connotati in termini geografici (in condizioni di reciproca allopatria o segregazione ambientale), genetici (con distanza genetica da sister groups) o tassonomici (già precedentemente descritti come sottospecie), e verificando con metodologie di analisi filogenetica il loro valore come unità di significato evolutivo, ESU o evolutionarily significant units.

Semplificando e banalizzando il panorama che ne è scaturito, si può dire che a grandi linee, trova ampie conferme la sistematica proposta dagli Schilder, con qualche nuovo genere proposto ed un paio di generi che vengono “risorti”. Complessivamente Meyer suggerisce l’esistenza di 46 generi di Cipreidi, accorpabili in una decina di raggruppamenti che testimoniano maggiore affinità evolutive al loro interno e che risultano ampiamente sovrapponibili a sottofamiglie o tribù già indicate nel testo dei due coniugi; dalla “compartimentazione” rimarrebbero esclusi solo tre generi, il cui precoce distacco evolutivo li rende “paralleli” a tutti gli altri.

In termini evoluzionistici Meyer ribadisce come le cipree siano un gruppo zoologico il cui percorso evolutivo si è giocato principalmente nella fascia intertropicale in stretta associazione con quello delle barriere coralline. L’Oceano Indiano ed il Pacifico Occidentale rappresenterebbero il centro di speciazione dei Cipreidi, altre aree tra i Tropici sarebbero state colonizzate in seguito ed ospitano ora faune cipreologiche relativamente “relitte”. La capacità di dispersione, funzione della durata della fase larvale planctonica (inversamente proporzionale, in un certo senso, alla produttività oceanica), si risolve in areali più ampi, in una più manifesta “staticità” o persistenza morfologica dei caratteri e, nell’insieme, in una maggior “resistenza all’estinzione” (minor turn-over evolutivo) delle specie “lungamente” planctoniche.

La brevità o addirittura l’abolizione dello stadio larvale flottante che si associa alle condizioni temperate ricche di fitoplancton o alle regioni di upwelling di acque fredde e ricche, ha portato e porta tuttora, invece, ad una più marcata localizzazione geografica, con alta velocità di speciazione in seguito a processi microadattativi favoriti dallo scarso scambio genetico, ma si accompagna, inevitabilmente, anche ad una tendenza al più rapido avvicendamento evolutivo, e quindi ad una maggiore vulnerabilità all’estinzione.E non è un caso , di fatto, che la quasi totalità di nuove specie di recente individuate provengano proprio da quelle regioni “di frontiera” nelle quali l’adattamento a condizioni ecologiche spesso “puntiformi” o circoscritte (e in genere severe) implica, in mancanza di una fase larvale flottante (ovvero di una facile “via di fuga” al nuovo ambiente), ed in condizione di improbabile rimescolamento genico, una forte e continua selezione di caratteri marcatamente adattativi, necessari ed inevitabili per sopravvivere.

LA CIPREA ADULTA

In termini di struttura, la conchiglia di una ciprea che abbia completato il suo sviluppo presenta tutte le caratteristiche tipiche del nicchio di un Gasteropode (la classe di Molluschi con conchiglia “singola”, costituita da un solo elemento non concamerato, cui i Cipreidi, appunto, appartengono).

Normalmente, è una conchiglia destrorsa, nella quale cioè (se la si guarda dall’apice, posto in prossimità dell’estremità posteriore) la deposizione del materiale conciliare è avvenuta in senso orario con andamento spiraliforme attorno a quell’asse solido ma non esposto noto come columella.

L’ultimo giro di questo accrescimento spirale, come sopra accennato, in genere avvolge ed ingloba tutti i precedenti (mascherandoli alla vista) ed il margine di accrescimento , ovvero la regione dove avviene la deposizione di nuovo carbonato di calcio e conchiolina grazie a cui la conchiglia aumenta di dimensioni (corrispondente al lato esterno dell’apertura) si richiude su se stesso, arcuandosi e riducendo l’apertura, virtualmente ampia, ad una stretta fessura longitudinale che rende le cipree tra le conchiglie più inespugnabili per un predatore che vi si voglia introdurre. Su entrambi i lati di questa lunga fenditura vengono inoltre (di solito) prodotti dei denti, cioè degli ispessimenti in forma di costolature trasversali tra loro più o meno parallele che rendono l’accesso all’interno del nicchio ancor più angusto, ma consentono il transito all’acqua necessaria agli scambi respiratori dell’animale. Salvo poche eccezioni, la superficie conchigliare a cui la ciprea da origine è, vista dall’esterno, convessa, liscia (priva o povera di escrescenze) ed estremamente lucente, in quanto, nell’animale vivo, due lembi carnosi del mantello a destra ed a sinistra del piede, si ripiegano dorsalmente ad avvolgere margini e dorso (e vengono a contatto reciproco a livello della linea mediodorsale) preservandoli dall’opacizzazione ed usura ad opera degli agenti esterni e dall’insediamento di organismi incrostanti. Nella quasi totalità dei casi la conchiglia di una ciprea tipica appare una struttura globosa, maggiormente curva (sia lungo l’asse maggiore che quello trasverso) a livello dorsale, appiattita (o addirittura concava) a livello ventrale; a colpo d’occhio il lato labiale (destro) non sembra particolarmente distinguibile dal columellare (sinistro), ma con un po’ d’attenzione si nota che il primo è semplicemente ricurvo su se stesso mentre il secondo è, per così dire “pieno”, contenendo la columella...

LA FORMA DELLE CIPREE

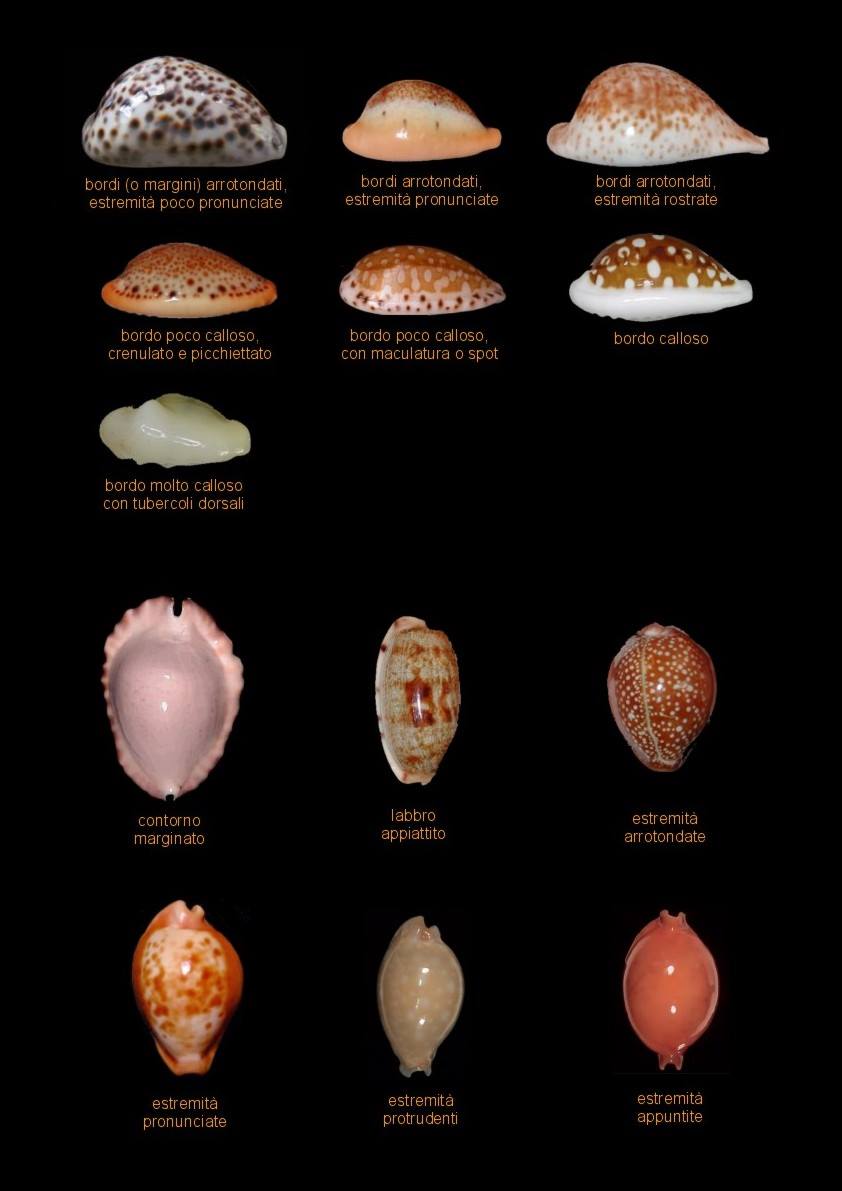

Una ciprea osservata dal dorso può essere approssimata a varie forme geometriche; esistono comunque, anche all’interno della stessa specie, variazioni interindividuali ed intergradi tra forme geometricamente vicine. In sintesi, si possono avere conchiglie di forma:

cilindrica

romboidale o deltoidale

globosa

ovale

piriforme

sferica

rostrata (attributo che sottende alla forma delle estremità, e che viene abitualmente usato in congiunzione con una forma)

Il rapporto tra altezza e lunghezza, la posizione dell’apice dorsale e le convessità costituiscono altresì caratteristiche peculiari della specie, rilevabili osservando gli esemplari di lato; per convenzione si posiziona la conchiglia con il lato sinistro verso l’osservatore. Sinteticamente, le forme del nicchio osservato di profilo si distinguono in:

arrotondata o regolare

gibbosa

enfiata

cilindrica

compressa (dorso-ventralmente)

Spesso si usano associazioni di due forme, ad esempio ovale-cilindrica, quando si è in una situazione intermedia, o alternante tra le due.

COLORAZIONI E ORNAMENTAZIONI

La conchiglia delle cipree si caratterizza per colorazioni spesso appariscenti tra le quali si riconoscono modalità relativamente costanti nella deposizione dei pigmenti. In alcuni casi la superficie proverbialmente liscia e lucente si solleva in ornamentazioni a rilievo, talora estese, talora localizzate.

bandeggiante: alternanza di fasce chiare e scure, traverse all’asse maggiore della conchiglia; in molte specie è tipica della colorazione giovanile, in alcune fa parte anche del pattern cromatico dell’adulto.

blotching (maculatura): ornamentazione a grandi macchie ben evidenti e delimitate, in genere più scure del colore del fondo; macchie cospicue possono essere presenti alle estremità (terminal blotches).

framing (incorniciatura): presenza, al di sopra dei margini, di una serie di macchie o punti addensati in una sorta di fascia che incornicia il dorso.

freckling (picchiettatura): macchiettatura irregolare, che non dà origine a zone o ornamentazioni particolari.

lacune (o lacunae): aree tondeggianti di assenza di pigmento nella regione del dorso, che appaiono come macchie chiare, biancastre, talora congiunte in superfici irregolari.

marmorizzatura: ornamentazione data da irregolari zone scure ad andamento irregolare su fondo più chiaro.

mottling (macchiettatura): punteggiatura scura sparsa su fondo più chiaro con punti che possono confluire e fondersi in macchie compatte.

ocellatura (ocelli): presenza di macchie circolari o tondeggianti con l’interno di un colore diverso dai margini, “simili” a occhi.

reticolatura: trama fitta di tracce scure che delimitano irregolari aree più chiare, spesso di forma poligonale.

speckling: diffusa punteggiatura data da piccoli punti chiari.

spotting: presenza di aree circolari di colore differente dal colore di fondo, dall’aspetto di macchie non fitte ma evidenti.

striatura: ornamentazione data da strisce longitudinali scure più o meno continue e parallele all’asse maggiore.

callo (callosità): ispessimento o espansione, soprattutto dei margini (talora del labbro), dovuto a massiccia deposizione di materiale conchigliare; contribuisce alla robustezza del nicchio.

costolatura (ribbing): presenza di forti rilievi arcuati e protendenti rispetto alla base, dall’aspetto di coste o costole.

crenulatura (pitting): serie di fini incisioni o fossette, in genere di forma semicircolare, sulla superficie conchigliare (è tipicamente crenulato il margine delle Erosaria).

pustulatura (pustole): presenza diffusa di evidenti rilievi o escrescenze di forma tondeggiante; se radi e di dimensioni particolarmente cospicue, tali emergenze si definiscono più propriamente tubercoli.

TERMINOLOGIA CONCHIOLOGICA GENERICA

Al di là degli aspetti strutturali, si riporta qui di seguito una sequenza di termini che ricorrono nel linguaggio abitualmente utilizzato nella descrizione “collezionistica” delle cipree.

aberrazione (aberrante): qualsiasi aspetto morfologico o pattern di colore che si discosti fortemente da quelli che si considerano la forma normale in quanto prevalente all’interno di una specie o popolazione; le aberrazioni cromatiche (nella colorazione) sono tra le più comuni ed hanno in genere base genetica o sono l’effetto di contaminazioni ambientali

albinotico (albinismo): completamente o parzialmente privo di pigmentazioni (soprattutto di quelle scure) in quanto non in grado di sintetizzarle; l’albinismo si risolve in genere in un colore biancastro o comunque chiaro ed in un aspetto maggiormente diafano

anomalia: vedi aberrazione

anteriore: posto in prossimità o dalla parte dell’estremità cefalica (“testa”) dell’animale

assiale: relativo o parallelo all’asse maggiore della conchiglia

beached: rinvenuto sulla riva, in genere morto e/o usurato (sinonimo di piaggiato)

columella: l’asse attorno a cui avviene l’avvolgimento spirale della conchiglia (posto in prossimità del labbro interno)

columellare: relativo alla columella o al lato che le compete

conchiologico: relativo a caratteristiche della conchiglia (non del mollusco o della specie)

diagnostico: distintivo e caratteristico, in grado di consentire l’identificazione o l’attribuzione specifica

dimorfico (dimorfismo): caratterizzato dalla presenza di due differenti morfologie (ad esempio, diverso aspetto degli esemplari di sesso maschile e femminile)

dorsale: relativo al dorso

dorso: la parte della conchiglia (e del mollusco) più lontana da quella che è a contatto col substrato e reca l’apertura (ventre o base)

drill hole: piccolo foro nella superficie conchigliare che indica la predazione dell’esemplare in questione ad opera di un mollusco carnivoro (Muricidi, Naticidi) che ha perforato la parte della conchiglia-preda grazie all’effetto congiunto di un’azione meccanica della radula e di una corrosione ad opera di secreti acidi delle ghiandole salivari (sinonimo di foro di perforazione)

dwarf: esemplare adulto di dimensioni significativamente inferiori alla media della specie o popolazione, affetto da nanismo o comunque soggetto ad un forte deficit di crescita

ecomorfo: aspetto o morfologia di un esemplare (o di una popolazione) indotti dalle caratteristiche ambientali

ex pisce: ritrovato morto all’interno dell’apparato digerente di pesci malacofagi(= che si nutrono di conchiglie)

esterno: relativo al lato labiale

estremità: le estreme porzioni anteriore e posteriore di una conchiglia; possono protrudere in misura variabile rispetto al profilo del nicchio stesso

forma: sinonimo di morfotipo

fading (teeth fading): scarsa distinguibilità dei denti, quasi impercettibili alla vista e al tatto

freak: aberrante, affetto da anomalia

gerontico: esemplare particolarmente anziano, in cui sono evidenti alcuni tratti tipici dell’età avanzata, quali la particolare callosità, le grandi dimensioni ed un certo deterioramento dello smalto

gigantismo: raggiungimento di una taglia adulta significativamente superiore alla media

granulato: caratterizzato dalla presenza di piccole escrescenze o rilievi in forma di granuli

in dentatura: tacca o incavo nel profilo di un margine quale quello della fossula o della porzione columellare anteriore dell’apertura

interno: relativo al lato columellare

juvenile: che non ha raggiunto l’età adulta e lo sviluppo completo

labiale: relativo al labbro (esterno)

laterale: relativo ai fianchi o ai bordi

longitudinale: relativo alla lunghezza o riferito all’asse maggiore

mantellare: proprio o relativo al mantello

mantello: porzione carnosa ed espansa del corpo del mollusco responsabile della secrezione della conchiglia; nelle cipree due suoi lembi fuoriescono dai due lati dell’apertura, ripiegandosi dorsalmente a ricoprire anche del tutto il nicchio

marginale: relativo al bordo o margine

mediale: prossimo al piano longitudinale di simmetria dell’animale

melanistico/melanotico (melanismo): caratterizzato da un eccesso di pigmentazione scura, che si risolve in una colorazione bruna o nerastra

morfotipo: caratterizzazione morfologica di un individuo o di una popolazione, sufficiente a permetterne la distinzione, pur in assenza di valore sistematico (non è una sottospecie)

nanismo: raggiungimento di una taglia adulta significativamente inferiore alla media

nicchio: sinonimo di conchiglia nei Molluschi Gasteropodi

nodulo: ispessimento o rilievo calloso di forma tondeggiante, in genere più grande e smussato del granulo

notch: sinonimo di in dentatura

ombelicato (umbilicato): si dice della spira caratterizzata da un incavo a forma di ombelico

pattern: disegno o ornamentazione

sinistrorso: avvolto in senso antiorario (nelle cipree la presenza di esemplari sinistrorsi è evento estremamente infrequente)

spire blotch: macchia di colore contrastante, in genere più scuro di quello di fondo, posta in corrispondenza o nei pressi della spira

translucente (translucenza): di aspetto madreperlaceo

trasversale: ortogonale all’asse della conchiglia

tubercolato (tubercolo): ricoperto di piccole prominenze nodose

ventrale: relativo alla superficie inferiore della conchiglia

biologico

allopatico: riferito a specie con areali distributivi compiutamente distinti (in nessuna parte sovrapposti)

batiale: abitante nelle profondità abissali

bentonico: vivente a contatto col substrato, sui fondali

cline (variazione clinale): cambiamento geografico graduale nella morfologia, relativo ad un insieme di popolazioni distribuite continuativamente lungo un gradiente (di latitudine, profondità, habitat)

congenere: appartenente allo stesso genere

conspecifico: appartenente alla stessa specie

endemico: con distribuzione limitata ad una certa regione, non rinvenibile al di fuori della stessa

habitat: l’insieme dei parametri che definiscono l’ambiente naturale di una specie

ibrido: risultante dall’incrocio di due specie diverse (in genere infecondo)

intergrado: esemplare con caratteristiche intermedie

intertidale: abitante la fascia compresa tra il limite superiore ed inferiore dell’alta marea, occasionalmente esposto

larvale: proprio della larva, forma giovanile con caratteristiche radicalmente diverse da quelle dell’adulto

litorale (o litorale): abitante la fascia costiera al di sotto della linea di bassa marea

modificazione: una variazione o scostamento dalla norma causata da fattori ambientali, non conseguente ad anomalie genetiche

monotipico: proprio di un genere con una sola specie

olotipo: l’esemplare designato dall’autore come esemplificativo di una specie o di un taxon inferiore, in genere depositato presso un museo

parapatrico: riferito a specie con areali distributivi contigui ma distinti (prossime ma non sovrapposte)

pelagico: di organismo vivente in acque aperte, lontano dalle coste

planctonico: di organismo vivente in acqua libera, non in grado di opporsi al trasporto passivo ad opera delle correnti

sottospecie: variante geografica o ecologica all’interno di una specie, supportata da una sufficiente differenziazione genetica

specie: l’insieme di tutte le popolazioni o gli individui interfecondi in grado di originare prole fertile

species: sinonimo di specie, abbreviato in sp.

specifico: proprio o relativo alla specie

spongivoro: con dieta a base di spugne

subfossile: conchiglie rinvenute in depositi sedimentari, ma non ancora del tutto mineralizzate

subspecies: sinonimo di sottospecie, abbreviato in ssp.

simpatrico: riferito a specie con areali distributivi parzialmente o del tutto sovrapposti

sinonimo: altro nome scientifico (non riconosciuto, invalido) usato impropriamente per designare una stessa specie o sottospecie

taxon: categoria tassonomica di vario livello gerarchico (la specie è il più naturale dei taxa, gli altri dipendono dagli impianti sistematici)

tidale: relativo alle maree e alla loro alternanza

veliger: forma larvale planctonica in grado di nuotare “liberamente” grazie ad una doppia serie di ciglia; rappresenta la transizione tra l’uovo embrionato ed il piccolo gasteropode strisciante.

.jpg)